“E’ la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno!”.

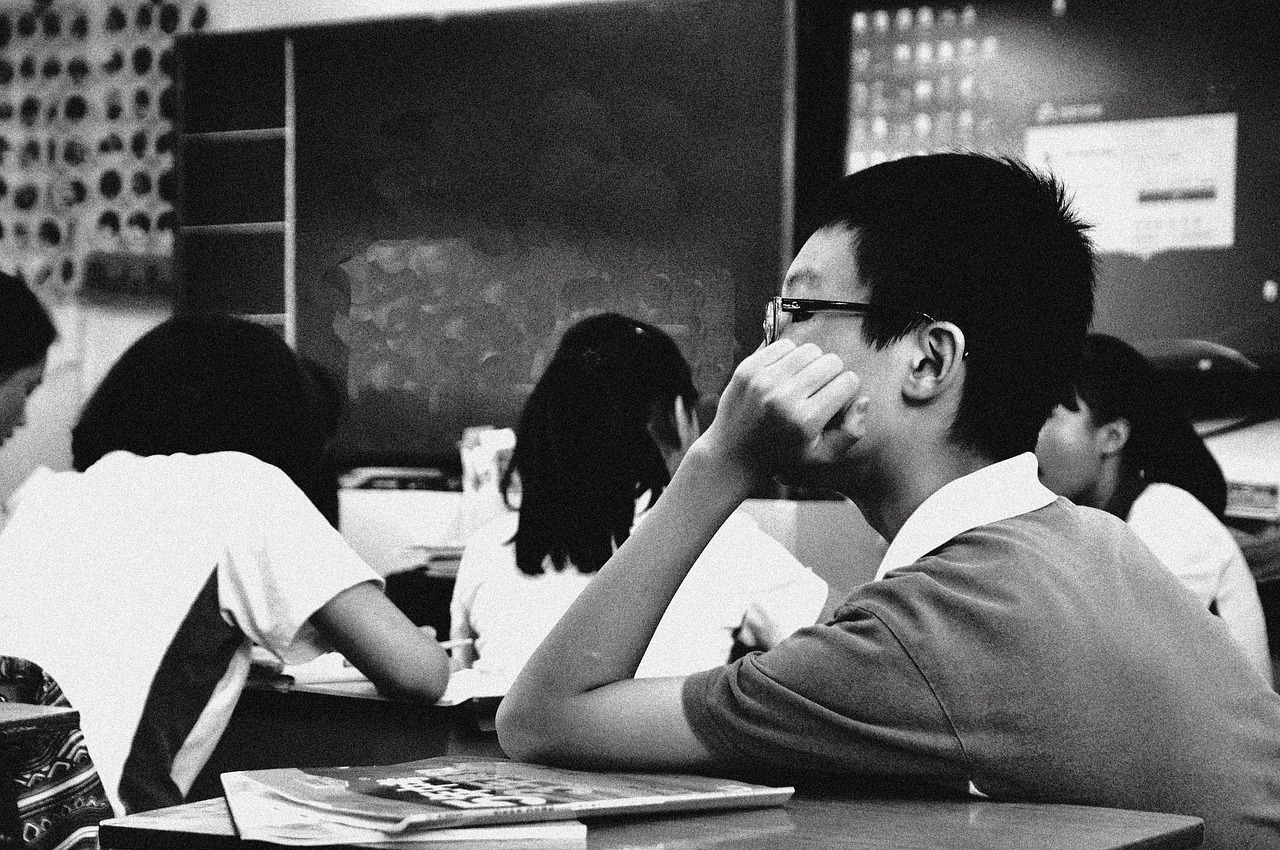

Così si esprime calorosamente il professor Vivaldi, personaggio interpretato da Silvio Orlando nel film La Scuola del 1995 per la regia di Daniele Lucchetti. Non l’avete visto? Guardatelo, è su Amazon Prime.

Un film ancora attuale – meritatamente per il regista, meno per la società – che anzi ha avuto una iniezione di nuovo linfa ieri, 13 gennaio 2024, grazie a un articolo apparso sull’einente Corriere della Sera.

Un editoriale per l’esattezza, a firma di Ernesto Galli della Loggia, storico italiano con una lunga e prestigioa carriera accademica alle spalle, aturata ei suoi 81 anni di vita.

Ebbene ieri il professore diffondeva la sua idea sulla scuola italiana scrivendo che in essa:

“nelle scuole italiane – caso unico al mondo – convivono regolarmente accanto a ragazzi cosiddetti normali, ragazzi disabili con il loro insegnante di sostegno (…), poi ragazzi con i Bes (Bisogni educativi speciali: dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d’occhio anche per insistenza delle famiglie) e dunque probabili titolari di un Pdp (…) e, infine, sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spiaccicare una parola di italiano”

Il senso è: ci sono “loro”, gli alunni “normali” poi per forza restano indietro.

A chi si rivolge davvero la scuola?

Prima ancora che da giornalista, commento da madre. Io ho tre figli, questi nella foto sotto: la prima, oggi matricola al Politecnico di Milano, è portata per natura a stare a un tavolo eggendo un libro per imparare; il secondo, al quarto anno di AFM, ha una memoria fotografica sopra la media che gli permette di imprare in tempi brevissimi; il terzo, attualmente in seconda media, ha una diagnosi (chiesta caldamente dalla scuola elementare) di dislessia e disortografia.

Indovinate chi ha fatto fatica a scuola? Sì lui, quello piccolo, “il dsa”. Ovvero quello che aveva davvero bisogno di imprare come si fa a studiare.

Eppure la scuola, soprattutto quella dell’obbligo (che forse il professor Galli della Loggia frequenta meno, visto il suo ruolo nelle università) avrebbe proprio questo compito: accompagnare il bambino nel proprio percorso di apprendimento all’interno di una dinamica sociale di gruppo, partecipando alla costruzione della sua figura di adulto e cittadino di domani.

Un insegnate serve a chi fa fatica ad apprendere autonomamente, non a chi memorizza la lezione dopo una volta che l’ha ascoltata. Quello si chiama “ti piace vincere facile”.

Perché per fare lo schema sul ciclo dell’acqua o per elencare le proprietà della moltiplicazione non servono più nemmeno i libri, c’è Google.

Cos’è l’inclusione scolastica (per tutti)

Eppure i presupposti per creare una vera inclusione scolastica (che er sua sstessa definizione intrinseca è un vantaggio per tutti, se no che inclusione è?) ci sono. Si legge nel documento Falcucci del 1975

le possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi infatti esistono potenzialità conoscitive, operative e relazionali spesso bloccate degli schemi e dalle richieste della cultura corrente e del costruire sociale. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino e di ogni giovane.

Questo documento è la magna carta dell’inclusione scolastica. Ha quasi 50 anni e una visione moderna che lascia a bocca aperta, vista anche la difficoltà di attuazione concreta di questi principi con cui ancora ci si scontra.

Eppure, è scritto tutto lì.

Siamo unici al mondo

Dice bene il professor Galli della Loggia “nelle scuole italiane – caso unico al mondo”. C’è davvero da ricordarlo più spesso e, soprattutto, da andarne fieri.

Il modello scolastico inclusivo italiano è una sorta di unicum, considerando che molte nazioni, anche quelle cui spesso piace riferirsi prendendole a esempio di progresso civile cui tendere, hanno ancora quelli che da noi si chiamavano istituti speciali o classi differenziate.

In Italia invece si fa quanto di più banale si possa mettere in atto: tutti i bambini entrano nelle stesse aule delle stesse scuole, dando così compimento immediato alla nostra Costituzione (art. 3): tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

E allora, vista che la “convivenza” in una classe di bambini diversi è un principio indiscutibile (dopotutto, dato che sono bambini, dove altro dovrebbero mai stare), forse le carenze di tipo didattico ed educative dovremmo cercarle altrove. Potremmo evitare di andare troppo lontano e provare a pensare che la responsabilità non è degli studenti o delle famiglie, neppure di social, influencer, youtuber.

Forse è ora di rendersi conto che è il momento di aggiornare l’istituzione scolastica facendola combaciare con le esigenze degli anni Duemila.